Dormance et stratification froide

Dormance et stratification froide

INTRODUCTION

Prenez le noyau d’une prune que vous venez de manger. Mettez-le dans un pot et arrosez-le : il ne germera pas ! Car la Nature fait bien les choses : le prunier fructifiant l’été ; si la graine venait à germer dès la tombée au sol, le petit prunier issus de ce semis n’aurait pas assez de temps pour se consolider avant les rudes froids hivernaux et ne survivrait pas. La parade mise en place est une protection qui entoure la graine, protection qui, tant qu’elle n’aura pas été transpercée (par le froid, la pluie ou l’action combinée de divers processus), empêchera la germination de la graine. On dit que la graine est en phase de dormance, c’est-à-dire en attente d’usure de cette protection. Depuis 200 millions d’années, avec l’apparition du Gingko biloba1 et des plantes à fleurs2 les conditions de levée de dormance se sont particulièrement complexifiées. Pour les premières graines en dormance apparues, il suffisait qu’elles tombent au sol dans un peu d’humidité pour germer. Mais petit à petit, au cours de l’évolution, des conditions supplémentaires ou particulières se sont installées. Du fait de cette complexification, aujourd’hui chaque espèce a ses propres critères de levée de dormance, ce qui nécessite une recherche documentaire préalable sur la graine que l’on souhaite faire germer3.Parmis les processus naturels d’usure de cette protection retrouvés sous nos latitudes, la nécessité d’une vernalisation4des graines est souvent nécessaire pour lever leur dormance. Il s’agit d’exposer la protection des semences (qui les empêche de germer immédiatement) aux basses températures et à l’humidité, ce qui correspond en fait aux conditions hivernales. Pour faire subir cette vernalisation aux semences, une des techniques consiste à disposer en couches alternées sable et semences. Cette technique de vernalisation « en strates » porte le nom de stratification. La stratification permet de conserver la faculté germinative des graines tout en les protégeant du gel et en évitant leur dessèchement ou leur rancissement. La stratification permet de ramollir les téguments des graines qui bloquent la germination (par leur étanchéité à l’air et à l’eau), et à maintenir un froid humide qui va sortir la graine de sa dormance.Dans le cadre de cet article, pour faire en sorte que les semis germent dans les meilleures conditions, nous allons voir comment lever la dormance de certaines graines par le froid, et plus particulièrement comment réaliser une stratification5 froide de ces graines. Après une partie générale sur ce procédé, nous aborderons plus en détail la théorie et la biologie des phénomènes mis en jeu.

1 – STRATIFICATION FROIDE : MODE OPERATOIRE

1A – TRAITEMENT PREALABLE

La durée de stratifictation des graines est très variable d’une espèce à l’autre et au sein d’une même espèce (bien que la stratification permette justement de plus ou moins coordonner la germination des graines d’une même espèce). Cette dormance différentielle, couplée à un échelonnement de la germination sur une période de temps plus ou moins longue, contribuent à éviter une éventuelle destruction massive à la suite d’une catastrophe climatique exceptionnelle ou d’une attaque de ravageurs. Deux à quatre mois de stratification sont généralement nécessaires pour les espèces fruitières courantes et il faut s’arranger pour ne pas mettre ses graines trop tôt en stratification, afin que la levée de dormance coincide avec le retour des beaux jours. Comment faire, dans ces conditions, pour conserver les noyaux de ces délicieuses cerises consommées au Printemps dernier jusqu’au moment opportun de mise en stratification ? Rien de plus simple…

+ Pour les fruits secs, le but est de favoriser le séchage. On les entrepose donc dans un local aéré et frais (10-15°C). On stocke les graines dans un sac perméable à l’air en remuant régulièrement. Attention aux rongeurs éventuels.

+ Pour les fruits charnus, on fait simplement sécher les graines des fruits avec peu de chair (pomme, poire, nashis, etc.). Si la chair est abondante, on laisse le fruit pourrir puis on le lave, on tamise et on sèche les graines6 . On les conserve ensuite comme les fruits secs (local aéré et frais).

1B – STRATIFICATION DES « GROSSES » GRAINES

On entre dans cette catégorie toutes les graines de dimensions suffisantes pour être manipulées sans difficulté à la main, aussi bien pour la mise en place de la stratification que pour leur récupération. De façon non exhaustive, amande, cerise, chataîgne, gland, marron d’Inde, noisette, noix, olive, pêche, prune ou samares d’érables rentrent par exemple dans cette catégorie.

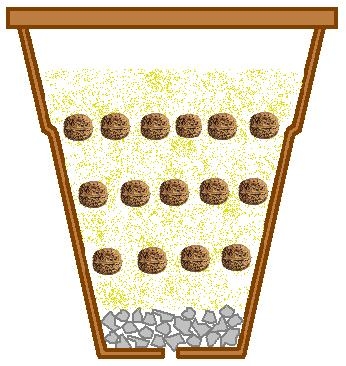

Pour réaliser la stratification froide de ces grosses semences, on dispose les graines par couches dans des pots ou des caisses remplis de sable humide (mais bien drainé pour conserver une bonne aération) : trois centimètres de sable, une couche de graine, trois centimètres de sable, etc… En disposant les graines, on s’arrange pour qu’elles ne se touchent pas (pour éviter toute propagation d’une éventuelle moisissure). Au lieu de sable grossier pur, on peut aussi utiliser un mélange 50 / 50 sable / tourbe7.

On enterre les contenants au pied d’un mur au nord. On peut les protéger de la pluie en les recouvrant de paille (il faut éviter à la fois l’excès de sècheresse et l’excès d’humidité) et les protéger des rongeurs à l’aide d’un grillage. A la fin de l’hiver, vers février-mars, on commence à surveiller les graines. L’idéal est de renverser délicatement le pot et de chercher les semences à coques dures (type noix) ayant commencé à s’entrouvrir et les semences « à peau fine » (type marron) laissant apparaitre un germe8. Ces graines en cours de germination sont alors semées en pot individuels ou en place9, les autres étant replacées de la même façon dans leur caisse de stratification.

On répète cette opération de collecte de semences germées en mars-avril (voire en avril-mai). Il est normal qu’une partie de graines ne germe pas la première année (certaines sont même réputées ne germer qu’au bout de 2-3 ans).

Attention, lors d’une stratification en pot, il est très courant que les graines « au fond du pot » soient à un stade plus avancé que celles de surface. Ce phénomène est probablement lié aux différences de conditions présentes sur la hauteur du pot (humidité). Il est ainsi impératif de tout déterrer lors du / des contrôle(s) de Printemps, et de ne pas seulement vérifier les couches de surface10. Selon les espèces, les graines lèvent en général après avoir passé 60 à 120 jours sous des températures oscillant entre – 10°C et + 5°C (mais des délais bien plus longs peuvent être observés). Une stratification mal faite peut entraîner le pourrissement des graines le plus souvent lié à un trop plein d’humidité ou à du sable contaminé.

Une autre technique de vernalisation des grosses semences consiste à utiliser le réfrigérateur : les graines sont mises dans un mélange 50/50 sable / tourbe humidifié à hauteur de 10 cl d’eau par litre de mélange, dans des boites plastiques hermétiques ou de petits sacs de congélation (appuyer sur le sac avant de refermer pour chasser un peu d’air). Placer ensuite le tout pendant la durée nécessaire (en moyenne 3 à 4 mois) dans le bas du réfrigérateur. Vérifier régulièrement l’humidité du substrat et remuer de temps en temps les semences. Une odeur d’alcool à l’ouverture d’un sac est l’indice d’une respiration anaérobique résultant d’un manque d’oxygène : il faut ouvrir le sac et remuer les semences plus fréquemment. Passé le délai nécessaire, on vide le sac sur une table et on récupère les graines. Toutefois, pour les grosses graines, cette technique ne présente pas vraiment d’avantage par rapport à une stratification en extérieur (sauf si votre climat est trop doux). La vernalisation des grosses semences suivant ce procédé est surtout utilisé par les professionnels en chambre froide. Les particuliers utilisent généralement cette technique que s’il ne disposent que de petites quantités de semence fragiles ou s’il s’agit de semences nécessitant un traitement un peu particulier11.

1C – STRATIFICATION DES BAIES ET DES PETITES GRAINES

De nombreuses petites graines telles que celles trouvées dans les baies de Cotoneaster, de framboise, de mûre, etc. nécessitent aussi un passage par une période froide (vernalisation) pour germer. Néanmoins, la technique de stratification en extérieur est alors beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre; le risque de ne jamais retrouver les graines lors du déterrage de fin d’hiver étant très important (pensez au minuscules graines d’Eucalyptus (( Growing Eucaluptys from seed : http://www.angelfire.com/bc/eucalyptus/seed.html )) , par exemple).

Plusieurs solutions sont alors envisageables :

– Soit on procède à une vernalisation au réfrigérateur en suivant le même protocole que décrit ci-dessus. La récupèration des semences une à une peu parfois être un travail de longue haleine; mais au moins on est certain de récupérer les graines avec un peu de patience. Une autre solution consiste à ensemencer la surface d’un bac rempli de terreau avec le mélange sable + graine, de recouvrir avec un peu de terre et de repiquer les plantules en pots individuels plus tard en saison.

– Soit on réalise un semis direct (en pleine terre) à l’automne, les conditions hivernales -des zones 7 ou plus basses- étant par excellence les conditions d’une vernalisation. Toutefois, du fait d’un contrôle moins évident sur le sol (humidité, drainage, texture, flore microbienne, etc.) et sur la profondeur du semis ; le taux de germination réussie est généralement plus faible. On peut améliorer l’efficacité du processus en semant directement en place plusieurs graines dans des petits poquets de sable + terreau.

– Soit on réalise un semis en bac. Dans ce cas les graines sont simplement semées en surface d’un terreau bien draîné dans un bac. On laisse le bac en extérieur tout l’hiver et les semis lèvent naturellement au Printemps (on ne récupère pas les graines entre temps). On repique ensuite les plantules au cours de l’année.

– Certaines baies, telles que celles du Cotoneaster, subsistent tout l’hiver sur l’arbre. Dans ce cas « idéal », on laisse les baies subir les frimas de l’hiver et on sème les graines directement en place au Printemps.

Conifères : remarque. Les graines de la plupart des conifères sont relativement petites, c’est pourquoi on les place dans cette section. Une partie des conifères ne présente pas de dormance ; et pour les autres, du fait de la petite taille des graines, on conseille souvent une simple vernalisation en sac ou un semis direct en pot. Voir http://www.parlonsbonsai.com/Semis-de-coniferes.html pour des précisions sur les semis de conifères.

1D – REMARQUE SUR LE POMMIER

On lit régulièrement que le pommier n’a pas besoin de vernalisation pour germer, ce qui semble très étonnant. En effet, le pommier est un arbre de climat tempéré avec hivers marqués (plus ou moins), et on comprend difficilement pourquoi ce passage au froid n’est pas nécessaire. Une hypothèse est que, pendant la décomposition naturelle du fruit en hiver, les pépins sont protégés du froid et ne sont pas dans un milieu propice à la germination (bien qu’il arrive de retrouver des pépins germés dans des pommes, je l’ai vu de mes yeux). Ceci expliquerais qu’une simple réhydratation des pépins avant le semis, au printemps, soit suffisante pour déclencher la germination.

Dans un article de 1883 (texte intégral en ligne), De la formation et de l’entretien des Pépinières de Pommiers, Roblet écrivais : « Le procédé le plus généralement employé [pour semer des pépins de pomme] est celui-ci : quand le jus de la pomme est extrait, on recueille les pépins ; on les fait sécher pour les semer au printemps dans une terre légère, profondément labourée ; si le germe se trouve dans des conditions favorables, il se développe facilement, et la racine acquiert une longueur à peu près égale à celle de la tige ».

Pourtant, en 1981, paraisssait un article de Lewak, « Regulatory pathways in removal of apple seed dormancy« , qui faisait un état des lieux de tous les facteurs connus (à l’époque) pour affecter la dormance des pépins de pomme. Ceci tendrait à donc à prouver qu’il existe une dormance… De plus, on sait que l’acide abscissique est un inhibiteur de germination interne du pépin de pomme (voir paragraphe 3.D).

Je sème toujours mes pépins en automne à l’extérieur (en caissettes ou en pots individuels), je n’ai donc aucune pratique quand à la possibilité de faire germer des pépins non vernalisés au printemps.

2 – THEORIE ET BIOLOGIE : LA GRAINE

2A – STRUCTURE

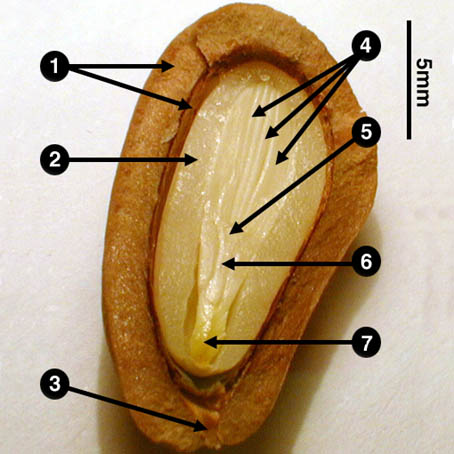

Coupe d’une graine de pin parasol (pinus pinea)

1 : téguments ; 2 : endosperme ; 3 : hile ; 4 : cotylédons ; 5 : gemmule ; 6 : tigelle ; 7 : radicule. L’embryon est constitué de l’ensemble des pièces 4, 5, 6 et 7.12 La germination d’une graine transforme l’embryon contenu dans la graine en une plantule indépendante. La germination est définie comme l’apparition et le développement, à partir de l’embryon contenu dans la graine, de ces structures essentielles qui sont révélatrices de la capacité de la graine de produire une plante normale dans des conditions favorables. Au moment de leur maturité et de leur dissémination, de nombreuses graines ont perdu la plus grande partie de l’humidité accumulée pendant leurs phases de formation. La réduction de l’activité métabolique se traduit par un dessèchement de la graine, de sorte que l’embryon se trouve dans un état de repos temporaire qui peut s’interrompre facilement pour peu que les conditions s’y prêtent (dans le cas des graines non dormantes). Ces conditions sont une humidité adéquate, une température favorable, des échanges gazeux convenables et, pour certaines essences, une luminosité suffisante13 . Les valeurs optimales de ces différents facteurs varient considérablement selon les espèces, et il existe fréquemment des interactions entre eux.

Néanmoins, il arrive qu’une graine viable14 se trouve dans des conditions normalement considérées comme propices à la germination (température, humidité et environnement gazeux adéquats) et qu’elle ne germe pas. Cette impossibilité de germer immédiatement est appellée dormance. En évitant la germination des graines au cours d’une saison défavorable (froid, sécheresse, etc.), la dormance est un mécanisme naturelle assurant la pérennité des essences de climats tempérés et de climat tropical sec15.

Une espèce qui ne nécessite pas de prétraitement pour germer est dite « non-dormante ». Si 10 à 15 jours de prétraitement sont nécessaires, on parle de dormance légère. Pour 30 à 60 jours de prétraitement nécessaire, on parle de dormance modérée et, au delà de 60 jours de prétraitement, on parle de forte dormance.

3 – LES DORMANCES

On distingue diverses sortes de dormance, qui coexistent parfois dans une même graine. La classification la plus simple16 consiste à faire la distinction entre la dormance tégumentaire (dite dormance exogène), la dormance embryonnaire (dite dormance endogène) et la dormance combinée (où interviennent en méme temps la dormance tégumentaire et la dormance embryonnaire).

3A – LA DORMANCE TEGUMENTAIRE :

Cette dormance est aussi dite « exogène » (« Qui provient de l’extérieur du corps, qui est dû à des causes externes, par opposition à endogène ») car elle est liée aux diverses enveloppes de la graine. Dans cette catégorie, on distingue deux sous-types de dormance : la dormance tégumentaire chimique et la dormance tégumentaire physique.

La dormance tégumentaire chimique se manifeste souvent tant que la graine est encore entourée par le fruit, lequel contient des substances inhibitrices à la germination (la graine ne germera que si le fruit est détruit, mangé, pourri, etc.). C’est aussi le cas des téguments de la graine dont beaucoup contiennent de l’acide abscissique, c’est-à-dire une hormone végétale qui s’oppose à la germination (la graine ne peut germer que si le tégument est détruit ou si l’action de l’acide abscissique est inhibée)17. Certaines des substances phénoliques des téguments qui sont probablement des inhibiteurs de germination pourraient de plus être bénéfiques en inhibant la croissance des microorganismes pathogènes. Un autre type de dormance chimique, est lié à la présence d’un pigment sensible à la lumière dans le tégument (phytochrome). Chez ces graines, dites à photosensibilité positive18, une exposition prolongée à la lumière active le pigment qui stimule alors l’embryon et provoque la germination19.

La dormance tégumentaire physique est généralement liée à la présence de téguments ou de péricarpes durs comprenant des couches cutinisées imperméables à l’eau ou à l’air empêche l’hydratation et les échanges gazeux de la graine et donc sa germination ( l’altération des enveloppes de la graine (scarification) et le trempage sont alors nécessaires). La dormance tégumentaire physique liée à l’imperméabilité à l’eau ou aux gaz du tégument / péricarpe concerne le plus souvent des essences adaptées à une alternance de saisons sèches et de saisons des pluies, et notamment plusieurs genres de légumineuses, comme Acacia, Robinia, Albizzia et Cassia.

Un cas particulier de cette dormance physique est dit « dormance mécanique » : bien que perméable à l’eau, l’enveloppe épaisse et coriace de la graine empêche l’embryon de se développer (même quand l’eau parvient à s’infiltrer). Cet obstacle mécanique à la germination peut être levé par l’application d’un traitement à la “chaleur humide”, dont la durée varie selon les essences20.

La dormance physique, liée à la présence de téguments imperméables (à l’eau, à l’air) et la dormance chimique (présence de produits chimiques inhibiteurs dans l’enveloppe des semences) interviennent toutes deux dans la dormance tégumentaire. Il est même probable qu’elles agissent simultanément dans la même graine. Toutefois, il est souvent difficile de les distinguer, car un traitement qui amollit le tégument, comme le trempage dans l’eau chaude, élimine en même temps les inhibiteurs.

3B – LA DORMANCE EMBRYONNAIRE

Cette dormance est aussi dite « endogène » car elle est liée à des facteurs à l’intérieur de l’enveloppe de la graine. Dans cette catégorie, on distingue deux sous-types de dormance : la dormance embryonnaire (chimique) et l’immaturité physiologique. La cause principale de la dormance embryonnaire est la présence d’inhibiteurs de germination dans l’embryon ou les tissus de stockage nutritifs. Pour que la germination ait lieu, il faut que ces inhibiteurs soit inactivés métaboliquement ou que leur effet soit contrecaré par des substances promouvant la germination (hormones promotrices de croissance telle que les gibberellines). Sous les climats tempérés, naturellement, l’équilibre entre inhibiteurs et promoteurs de croissance est modifié par la combinaison d’une température basse et d’une forte humidité, maintenues sur une période de temps qui varie d’une essence à l’autre. Des inhibiteurs de germination ont été isolés et identifiés dans de nombreuses graines de ligneux, l’acide abscissique (ou ABA) étant le plus courant. Parmis les espèces présentant l’ABA comme inhibiteur interne, on retrouve l’érable à sucre (Acer saccharum), le noisetier commun (Corylus avellana), le frêne d’Amérique (Fraxinus americana), le pommier (Malus pumila), le chêne rouge (Quercus rubra). D’autres inhibiteurs de germination ont étés trouvés, mais on ne dispose pas d’information sur leurs modes d’action dans la graine.

L’autre dormance embryonnaire, l’immatûrité physiologique (ou dormance morphologique), est liée au fait que l’embryon n’a pas achevé son développement morphologique lors de la dissémination des graines. Une croissance additionnelle de l’embryon est alors nécessaire, pour qu’il termine sa matûration physiologique au cours d’une période de surmatûration. Ce type de dormance se retrouve chez les frênes européens et plusieurs sapins qui poussent en haute altitude. Dans le cas de l’immatûrité physiologique, il est aussi possible qu’un système enzymatique critique ou un autre facteur biochimique ne soit pas en place dans la semence; une surmatûration de la graine étant nécessaire. Toutefois, les preuves de l’existence de tels phénomènes sont minces, et les mécanismes mals connus, ceux-ci se confondant probablement avec ceux de l’immatûrité embryonnaire.

3C – LEVEE DE LA DORMANCE TEGUMENTAIRE

Les prétraitements destinés à lever la dormance tégumentaire physique consistent à amollir, percer, user ou fendre le tégument de manière à le rendre perméable (sans pour autant endommager l’embryon et l’endosperme). Tous les traitements qui mettent un terme total ou partiel à l’imperméabilité tégumentaire sont d’ordinaire qualifiés de “scarification” (Le rétablissement de la perméabilité en un seul point du tégument suffit normalement à permettre l’imbibition et les échanges gazeux). Les techniques utilisées pour surmonter la dormance physique, souvent abusivement regroupées sous le nom de « stratification », sont plus ou moins sevères. En cas de doute sur le mode de levée de la dormance d’une graine, les traitements les plus doux devraient d’abord être testés, avant, si nécessaire, de les durcir pour parvenir au résultat désiré.

+ Trempage dans l’eau froide.

Chez certaines espèces à graines dures, le tégument n’est pas totalement imperméable. Tremper de telles graines dans de l’eau à température ambiante pendant 24 à 48 heures peut être suffisant pour une imbibition totale (et un démarrage de la germination). Il faut noter que ce traitement par voie humide permet de combiner le ramollisement des téguments durs et le lessivage des éventuels inhibiteurs chimiques ( les méthodes par voie sèche, si elles peuvent parfois permettre de lever la dormance physique, n’ont normalement aucun effet sur la dormance chimique.).

+ Trempage dans l’eau chaude.

Cette technique est similaire au trempage à l’eau froide, sauf que les graines sont mises dans de l’eau très chaude, voire bouillante, et laissée dans l’eau jusqu’à son retour à température ambiante (environ 12H). Une variante plus rare consiste à faire subir un choc thermique à la graine en la trempant dans l’eau bouillante puis en la jetant dans de l’eau à température ambiante (où elle reste ensuite plusieurs heures). Dans les deux cas, l’eau chaude ramollit ou brise le tégument, les graines s’imbibant et gonflant au fil du refroidissement de l’eau (ou du trempage). Le rapport entre le volume d’eau et le volume de semences varie considérablement et doit être dicté par l’expérience (certains suggèrent qu’il faut mettre 2 à 3 fois plus d’eau que de semences, d’autres 4 à 5 fois). Le traitement à l’eau chaude a donné de bons résultats avec un certain nombre de semences de Fabacées : Accacia, Albizia, etc. Toutefois, certaines sont si résistantes qu’on doit même faire bouillir les semences dans l’eau pendant une heure (Acacia sieberiana : de 2% de taux de germination sans traitement, à 10% par trempage dans l’eau bouillante, à 60% par maintient de l’ébullition pendant une heure !). Pour lever la dormance tégumentaire sans tuer les semences par suite d’un chauffage excessif, il est essentiel de scrupuleusement suivre les directives concernant le traitement à l’eau chaude de chaque espèce.

+ Traitement mécanique (scarification).

Une des méthodes physiques les plus simples consiste à couper, percer ou limer le tégument de chaque graine avant semis, afin d’y faire une petite entaille qui laissera passer l’eau et les gaz. Pour certaines espèces particulière, on conseille même de retirer intégralement le tégument. On peut aussi frotter la graine sur le béton ou se servir d’une lime ou de papier de verre pour réduire l’épaisseur du tégument par abrasion. Le traitement manuel est lent, mais sûr et efficace s’il est appliqué précautioneusement. Il convient particulièrement bien aux grosses graines réfractaires. L’effet de la scarification peut être renforcé par un trempage dans l’eau froide avant semis. Pour les grandes quantités de graines à scarifier, on a conçu des appareils spéciaux (pour casser les noyaux de pêche, par exemple) ou on brasse les semences dans une petite bétonière avec du gravier, du sable21 dans un tambour spécial revêtu d’une matière abrasive (papier de verre, ciment, verre pilé, etc.).

Une technique proche de la scarification consiste à utiliser une aiguille chauffée (ou un pyrograveur) pour percer de petits trous dans le régument. Cette technique semble très peu appliquée, l’avantage prinicpal étant que les raines « brûlées » peuvent ensuite être expédiées ou être à nouveau stockées, ce que certaines autres techniques de scarification n’autorise pas.

+ Traitement à l’acide.

Le produit chimique le plus fréquemment employé pour lever la dormance tégumentaire est l’acide sulfurique concentré (c’est-à-dire le « vitriol » !). Ce traitement est, pour certaines essences, plus efficace que le traitement à l’eau chaude. Il est applicable sur de nombreuses graines, mais la manipulation de l’acide sulfurique exige les plus grandes précautions, à la fois pour le manipulateur et pour la semence. Les graines sont mises en contact avec l’acide pendant 10 minutes à une heure (en fonction de l’espèce et du lot de graine) puis soigneusement lavées à l’eau courante. Le tégument des semences correctement traitées est mat et superficiellement piqueté. Si l’utilisation d’acide se révèle intéressante à grande échelle22, les inconvénients de son utilisation par le particulier sont très nombreux (achat et stockage difficile, manipulation très dangereuse, égouttage problématique, risque de destruction des semences, gestion des déchets, etc.). Le chimiste que je suis conseillerais aux particuliers de n’envisager cette solution qu’en tout dernier recours, et de demander à une personne équipée et compétente (laboratoire, etc.) de réaliser l’opération : on ne badine pas avec l’acide sulfurique !23 .

Pour information, on a parfois essayé de lever la dormance tégumentaire à l’aide d’autres produits chimiques, mais aucun n’a été adopté aussi largement que l’eau chaude ou l’acide sulfurique. Parmi ces produits, on peut citer l’alcool éthylique et méthylique, le xylène, l’éther, l’acétone, le chloroforme, l’acide chlorhydrique, l’acide nitrique et la soude caustique (pour la plupart dangereux à manipuler sans formation !).

+ Traitement spécifique à certaines espèces : le traitement biologique.

Dans la nature, certaines dormances peuvent être interrompues par la digestion par des animaux (chaleur et/ou enzymes digestives) ou par les micro-organismes, ceux-ci jouant un rôle important dans le rétablissement de la perméabilité tégumentaire. Il est difficile de les employer pour procéder à un prétraitement contrôlé des semences, mais on a parfois réussi à obtenir de bons résultats en ayant recours à eux. Un prétraitement de ces essences consiste par exemple à nourrir des chèvres parquées en enclos avec des gousses et à récupérer les graines dans les crottes de ces animaux. La fermentation partielle, qui entraîne la détérioration de beaucoup de semences, contribue à lever la dormance tégumentaire de certaines autres.

+ Traitement spécifique à certaines espèces : le traitement par le feu et ou une chaleur sèche.

Dans les régions tropicales caractérisées par une saison sèche et une saison des pluies, le feu est un puissant moyen naturel d’interruption de la dormance tégumentaire. Alors qu’un feu violent tue les graines, un feu faible à modéré, tel que ceux qui sont associés aux incendies précoces contrôlés, rétablit la perméabilité du tégument et favorise la germination. Il est possible d’étaler les fruits en une couche épaisse sur le sol et de les recouvrir d’herbe qu’on fait brûler. Dans de rares cas, on peut aussi traiter les semences par la chaleur sèche… dans un four. NB : il ne faut pas confondre ce mode de levée de dormance avec l’action que peut avoir le feu sur la végétation dite pyrophyte, comme certains sapins dont les cônes sèchent et s’ouvrent à la suite d’un incendie, libérant des graines viables (elles vivent plusieurs années dans les cônes) sur un sol dénudé et fertilisé ou le chêne liège24.

+ Traitements spécialement adaptés à la dormance mécanique

L’enveloppe des graines manifestant une dormance mécanique est perméable à l’eau mais elle est épaisse, solide et résiste à la croissance embryonnaire. Cet obstacle mécanique à la germination peut être levé par l’application d’un traitement à la chaleur humide (voir mode opératoire au paragraphe 3.E), dont la durée varie selon les essences. Cette dormance mécanique se manifeste chez un certain nombre de genres des régions tempérées, comme Crataegus, Carpinus ou Elaeagnus.

Attention : à l’inverse des “graines dures” présentant une dormance physique classique, l’enveloppe de ces graines est perméable aux liquides. Les traitements énergiques tels que le trempage dans l’eau bouillante ou l’acide ont ici pour effet de faire pénétrer ces liquides à travers les enveloppes des graines (soumises à une dormance mécanique et de tuer les embryons).

Au terme du traitement, les semences manifestant uniquement une dormance mécanique sont prêtes à semer. Toutefois, de nombreuses essences présentent également une dormance physiologique de l’embryon, que seul un traitement supplémentaire permet de lever (il faut relativiser ce point car le traitement à la chaleur humide qui permet de lever la dormance mécanique fait souvent double emploi car il est souvent identique à celui qui permet de lever la dormance embryonnaire).

3D – LEVEE DE LA DORMANCE EMBRYONNAIRE

On attend des traitements destinés à lever la dormance embryonnaire qu’ils aboutissent à des changements physiologiques de l’embryon qui déclencheront la germination. Les traitements les plus efficaces sont ceux qui simulent les conditions naturelles d’une période cruciale du cycle de reproduction de la plante. Pour les climats tempérés, il s’agit essentiellement de faire subir une période de fraîcheur humide à la semence (vernalisation / stratification), les autres traitements étant plus anectotiques.

+ La stratification à froid

Les espèces de climat tempéré manifestent rarement une dormance morphologique, mais il arrive beaucoup plus souvent que leur semence (pourtant parfaitement développées au moment de leur dispersion) ne puissent pas germer immédiatement pour des raisons physiologiques. Le prétraitement le plus indiqué pour lever cette dormance physiologique consiste à reproduire les conditions d’hivernage auxquelles les graines sont soumises dans la nature (voir le mode opératoire en première partie). Au cours de la stratification, les systèmes enzymatiques sont activés, les reserves alimentaires de la graine sont métabolisées en formes assimilables et le ratio inhibiteur/promoteur de germination change.

En pépinière, outre qu’elle contribue à lever la dormance physiologique, la stratification froide diminue la sensibilité des graines dormantes et non dormantes à l’égard des conditions optimales d’éclairement et de température, ce qui a pour effet d’augmenter et d’uniformiser la germination pour un grand nombre de conditions. D’un point de vue général, la durée de stratification des graines fraîches est inférieure à celle des graines qui ont étés préalablement stockées.

+ Traitement chimique de la dormance physiologique

Plusieurs études ont montré que certaines espèces germaient plus vite à la suite d’un traitement avec des agents chimiques tels que de l’eau oxygénée, de l’acide citrique et des gibberellines. Bien que ces effets bénéfiques puissent être démontrés à de petites échelles au laboratoire, ce agent sont rarement, si ce n’est jamais, utilisés en pépinières; d’autant plus qu’ils ne peuvent pas rivaliser avec la stratificattion en matière de coût.

+ Autres traitements destinés à lever la dormance embryonnaire

Les rayons X, les rayons gamma, le rayonnement lumineux (spectre rouge) et les ondes sonores à haute fréquence ont été utilisés à titre expérimental pour lever la dormance et stimuler la germination. Toutefois, les résultats obtenus présentent souvent peu de cohérence et les effets secondaires parfois constatés (mutation des chromosomes, anomalies) rendent inutilisables ces techniques.

3E – CAS DES DORMANCES COMBINEES ET DES DOUBLES DORMANCES

Certaines espèces possèdent des graines combinant plusieurs formes de dormance. Un prétraitement destiné à lever une seule sorte de dormance est alors grandement inefficace s’il n’est pas suivi d’un prétraitement destiné à lever la seconde dormance.On parle essentiellement de dormance combinée, qui est un état dans lequel deux facteurs primaires (ou plus) tels qu’une dormance embryonnaire et une dormance tégumentaire sont présents; nécessitant chacun un prétraitement. Par exemple, les graines imperméables du Tilleul d’Amérique (Tilia americana) doivent d’abord être scarifiées avant d’être stratifiées.La double dormance, quand à elle, est un état dans lequel il y a une deux dormances embryonnaires distinctes (du radicule et de l’épicotyl, par exemple), chacune nécessitant un traitement différent pour être levé. Ce dernier type de dormance est difficile à prouver mais aurait été rapporté pour certaines viornes (Viburnum).Pour de nombreuses espèces, un traitement approprié consiste à combiner incubation chaude puis stratification froide. La période d’incubation promeut la croissance / matûration de l’embryon et d’autres processus internes, tout en raccourcissant généralement la période consécutive de stratification froide. Ce double traitement a été appliqué avec succès sur le prunier myrobolan (Prunus cerasifera). De nombreuses autres Rosacées combinent une dormance mécanique (due à un péricarpe épais et coriace) et une dormance physiologique. ainsi, le double prétraitement 4-8 semaines d’incubation chaude puis 12-16 semaines de stratification froide donne de bon résultats avec l’aubépine monogyne, Crataegus monogyna, réputé assez rebelle.Autres exemples : les semences de frêne commun (Fraxinus excelsior) combinent dormance morphologique (embryon incomplètement développé) et dormance physiologique. Le traitement à la chaleur humide destiné à lever la dormance morphologique doit être suivi d’un traitement au froid humide, seul efficace contre la dormance physiologique. Idem pour le cornouiller mâle, Cornus mas évoqué sur : http://www.greffer.net/forum/viewtopic.php?t=543 + Incubation chaude : mode opératoireCe traitement s’applique aux semences présentant une dormance tégumentaire mécanique (voir paragraphe 3.C) ou une dormance combinée (préalablement à une stratification froide).– Faire tremper les semences pendant 48 heures dans plusieurs fois leur volume d’eau froide (3 à 5 °C environ).

– Egoutter les semences, puis les mélanger à deux à quatre fois leur volume d’une substance hydrophile humidifiée (sable, mélange de sable et de tourbe, vermiculite).

– Entreposer à température assez élevée. Une température constante de 20–25 °C ou une température alternant de 20 °C à 30 °C conviennent à la majorité des essences.

– Ouvrir les récipients chaque semaine, remuer les semences et, en présence de signes de dessèchement en surface, humidifier de nouveau en pulvérisant de l’eau.REFERENCES PRINCIPALES (pour aller plus loin) :– Guide de manipulation des semences forestières (FAO ) : http://www.fao.org/DOCREP/006/AD232F/AD232F00.HTM

– Woody plant seed manual : http://www.nsl.fs.fed.us/wpsm/

- La germination du Gingko biloba : http://www.ginkgo.biloba.online.fr/

- « Les plantes à fleurs ont fait une apparition relativement tardive sur la Terre pour ensuite se subdiviser en deux groupes distincts comprenant d’une part, les monocotylédons -les céréales comme le maïs, le blé, l’avoine, les graminées, etc. -, et les dicotylédons – les légumineuses, les composées, la plupart des arbres sauf les conifères, etc. Le moment précis où se sont scindés ces deux groupes suscite de vives controverses. En effet, les estimés de divergence avancés par différents chercheurs ayant recours à des techniques moléculaires vont de 200 à 300 millions d’années avant aujourd’hui, une différence de 100 millions d’années, ce qui n’est pas rien. Les preuves fossiles indiquent que les plus anciennes plantes à fleurs existaient il y a 145 millions d’années (bien qu’un fossile équivoque ait été daté à 225 millions d’années) et que le dernier ancêtre commun des conifères et des plantes à fleurs vivait toujours il y a 300 millions d’années » : http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/1995/56/g7.html

- Voir http://www.nsl.fs.fed.us/wpsm/Genera.htm où 240 genres de plantes sont décrits assez exhaustivement (en anglais) : croissance, habitat, collecte des graines, prétraitement, germination, pépinière, espèces du genre, etc. De plus, dans cet ouvrage http://www.tela-botanica.org/actu/article1045.html, les auteurs ont répertorié les critères de levée de dormance des principales espèces que nous pouvons rencontrer en agriculture en France. Tous les milieux naturels et tous les types de production sont représentés.

- Par abus de langage, on parle de « vernalisation » pour parler de cette levée de dormance mais en réalité la « vernalisation » serait l’acquisition de l’aptitude à fleurir. Les mécanismes, pas très bien connus, s’apparentent à ceux de la dormance. Cette vernalisation peut avoir lieu dans la graine (cas du blé d’hiver), d’où la probable confusion, mais aussi à d’autres stades

- Ne pas confondre stratification et scarification : la scarification est une technique qui permet de faciliter la germination. Celle-ci consiste à inciser l’enveloppe de la semence par des moyens mécaniques (papier sable, lame de rasoir, limes à ongles, etc), essentiellement afin de faciliter la pénétration de l’eau. Certaines semences peuvent nécessiter scarification et stratification.

- Pour les toutes petites graines retrouvées dans les fruits charnus, une astuce de séchage consiste à poser les graines sur une planche en bois plutôt que sur du papier ou du buvard : celà évite d’arracher des lambeaux de papier avec chaque graine lors de la récupération finale.

- Les tourbières sont des milieux naturels pauvres et très fragiles, mais néanmoins extrêmement riches. En Europe, la rapide disparition de ces zones humides particulières entraine la disparition d’une cohorte de végétaux extraordinaires, dont les mythiques « plantes carnivores ». Limitez au maximum l’usage de tourbe blonde (et de sphaigne). Personnellement, je « recylce » mon mélange tourbe / sable en le réutilisant tous les ans : je le laisse sécher une fois mes graines récupérées et je le réhydrate l’automne suivant (jusqu’à présent, je n’ai jamais constaté d’augmentation des moisissures)

- Il est possible que certaines graines présentent une racine déjà bien développée voire même une plantule). Attention, dans ce cas, ces organes sont très fragiles et risquent de se briser lors du retournement du pot, compromettant définitivement la survie et la vigueur du plant.

- Il est possible de semer directement en place (en pleine terre) les grosses graines, les conditions hivernales -des zones USDA 7 ou plus basses- étant par excellence les conditions d’une vernalisation. Toutefois, du fait d’un contrôle moins évident sur le sol (humidité, drainage, texture, flore microbienne, etc.) et son environnement (rongeurs) ; le taux de germination réussie est généralement plus faible. On peut améliorer l’efficacité du processus en semant directement en place dans des petits poquets de sable + terreau.

- En cas de stratification en pot, si on ne vérifie que l’état des graines de surface, on risque de trouver des graines présentant des racines démesurément longues et des plantules pourrissantes sur les graines du fond, lorsque les graines de surface commenceront à germer. Non seulement ce n’est pas bon pour les graines mais en plus cela rend très difficile les opérations de dépotage / transplantation.

- Je pense par exemple au semis de l’extraordinaire Bananier lotus d’or, Musella lasiocarpa, dont les graines nécessitent 6 à 8 semaines de vernalisation dans de la sphaigne humide vers 5°C, avant d’être semées à température ambiante

- Crédit image : http://bioeco.free.fr

- voir http://fr.ekopedia.org/Graines_germ%C3%A9es et http://www.fao.org/docrep/006/AD232F/ad232f00.HTM pour des précisions sur le processus de germination

- Une graine viable est définie comme une graine susceptible de germer lorsque les conditions s’y prêtent, pour peu que toute dormance éventuelle ait été levée. Voir http://www.nsl.fs.fed.us/wpsm/Chapter5.pdf pour des précisions sur le test des semences en général

- La plupart des essences des forêts tropicales humides ne sont pas concernées par la dormance. Les conditions de température, d’humidité et de concentration en oxygène sont presque invariablement propices à la germination immédiate après dissémination, de sorte que les semences germent généralement en quelques jours ou quelques semaines et ne tireraient aucun avantage de la dormance. Dans les régions tropicales sèches, la dormance tégumentaire est par contre fort répandue, et seule une forme ou une autre de prétraitement permet d’obtenir une germination rapide et uniforme

- Il existe des classifications plus détaillées de la dormance. Voir par exemple http://www.fao.org/DOCREP/006/AD232F/ad232f11.htm

- Voir en page 8 de http://biologique.free.fr/cours/phyv/Developpement%20vegetatif.pdf pour des exemples d’espèces contenant des inhibiteurs chimiques

- Attention, la lumière peut inhiber la germination de certaines graines : on parle de photosensibilité négative. En général 70% des graines ont une photosensibilité positive, 25% sont à photosensibilité négative et 5% sont indifférente : http://biologique.free.fr/cours/phyv/Developpement%20vegetatif.pdf

- Le phytochrome activé stimule la synthèse des protéines et surtout agit sur la perméabilité membranaire des cellules. On notera que l’action des phytochromes est synergique de celles de gibbérellines. Certaines graines possèdent leur phytochrome sous forme déjà activée : la dormance est alors assurée par d’autres processus.

- La durée du traitement des semences à dormance mécanique varie de 2 semaines pour certaines espèces de Prunus à 16 semaines pour certaines espèces de Crataegus.

- Si l’on utilise du sable ou du gravier pour brasser les graines dans une bétonière, il importe de le tamiser, afin de pouvoir le séparer facilement des semences à l’aide d’un tamis de maille appropriée

- Les professionnels désirant se renseigner sur le traitement à l’acide des semences peuvent se référer à http://www.fao.org/DOCREP/006/AD232F/ad232f11.htm

- Trois rappels pour les inconscients qui ne suivraient pas ce conseil plein de bon sens : gants spéciaux, lunettes, blouse et récipients adaptés essentiels ; « acide dans l’eau = bravo… eau dans l’acide = suicide » et SAMU : 15

- L’écorce épaisse et isolante du chêne-liège ne brûle que superficiellement et protège les tissus conducteurs de la sève en même temps que l’assise génératrice du liège. Après un feu, des bourgeons « dormants » sous l’écorce se réveillent et donnent naissance à de nouvelles pousses, ce qui permet au chêne-liège, environ vingt mois après le passage du feu, de reformer une couronne végétale. Toutefois privé de son écorce protectrice, le chêne-liège est incapable de se défendre contre le feu. On a ainsi pu établir que la mortalité en cas d’incendie atteignait 100 % immédiatement après le déliégeage, 70 % après trois ans et seulement 2 % pour après neuf ans. http://www.lesarbres.fr/fiche-chene3.php

Références

Ce contenu est entièrement basé sur des informations tirées de greffer.net (archive), par Alex, le 30 novembre 2007.